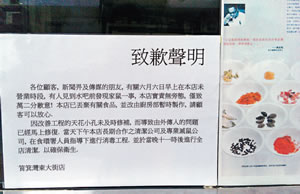

道歉與調解

對一般人而言,「道歉」並不是一件難堪的事情,自小我們從書本及老師的教導中學到,若做錯事便應「道歉」。可惜,近年特區政府的表現未如人意,市民不滿政府個別官員的表現,並期望他們能夠發聲道歉,官員基於擔心道歉後被追究賠償,因而令不少事件愈鬧愈僵。就以早前南丫島海難為例,當不幸事故發生後,造成傷害一方可能有意就受傷害的一方所蒙受的損失及痛苦,向後者表達他的歉意。縱使前者真誠相信自己沒有做錯,但出於好心及善意,仍想向對方表達慰問或同情。然而,各方一般都不願意作出道歉,而律師通常也不建議當事人道歉,原因是道歉的法律後果並不完全清晰,而且道歉可能會在相關的法律程序中被用作確定法律責任的依據。

從調解角度而言,不少爭議的當事人並非為賠償而來,而是希望聽到對方一個真誠的道歉,道歉能夠令爭議降溫,甚至「泯恩仇」。有見及此,早在今年6月調解督導委員會就應否制訂道歉法例作六個星期公眾諮詢,文件指出現時本港未有清晰法例釐清道歉的法律後果,而社會普遍認為道歉會自動構成承認過失,在發生事故後,造成傷害的一方很可能因法律風險而不願向受害的一方致歉,故此律政司建議本港制訂《道歉法例》涵蓋「全面道歉」(Full apology),有關法例將適用於政府、紀律處分程序及民事訴訟,從而鼓勵犯錯者與受害者作坦誠對話,緩和緊張關係。然而,當局亦擔心法例會助長「言不由衷和經盤算的道歉」,增加訴訟程序的複雜性,亦指一旦道歉者獲法庭裁定毋須負上法律責任,可能會影響公眾對法院的信心。

其實道歉法例並非新事物,並已在其他多個司法管轄區制訂,包括美國、加拿大、澳洲和英國。調解督導委員會探討了五十六個司法管轄區的道歉法例,發現全球的道歉法例愈趨採納全面道歉,即道歉當中包含承認過失,而非只是表達歉意或同情。另一方面,其適用範圍亦愈來愈廣泛,甚至涵蓋所有民事法律程序。

爭議往往因一時衝動而起,只要一句道歉,或表達同情或歉意,或可消除或抑制怒氣,進而防止問題升級、促進和解。做錯事道歉原是一種美德,若因事情涉及法例程序,不少人或因擔心負上法律責任而不願道歉將失去可能「大事化小、小事化無」的機會。筆者相信道歉法有助促進庭外和解,亦相信道歉法不會成為被告一方逃避責任的渠道。

撰文:梁偉峰博士 [email protected]

從事資訊科技行業超過二十七年,擁有工商管理博士及三個碩士學位,現為香港零售科技商會副會長、香港互聯網論壇副會長、英國及香港電腦學會資深會員、新加坡電腦學會高級會員、英國市務學會資深會員及香港董事學會資深會員、香港調解資歷評審協會認可綜合調解員、英國特許仲裁司學會會員、香港仲裁司學會會員、2002年起獲香港學術及職業資歷評審局委任為學科專家、僱員再培訓局「資訊科技及通訊業」技術顧問、智經研究中心會員「智經之友」及匯賢智庫會員「匯賢之友」。

從調解角度而言,不少爭議的當事人並非為賠償而來,而是希望聽到對方一個真誠的道歉,道歉能夠令爭議降溫,甚至「泯恩仇」。有見及此,早在今年6月調解督導委員會就應否制訂道歉法例作六個星期公眾諮詢,文件指出現時本港未有清晰法例釐清道歉的法律後果,而社會普遍認為道歉會自動構成承認過失,在發生事故後,造成傷害的一方很可能因法律風險而不願向受害的一方致歉,故此律政司建議本港制訂《道歉法例》涵蓋「全面道歉」(Full apology),有關法例將適用於政府、紀律處分程序及民事訴訟,從而鼓勵犯錯者與受害者作坦誠對話,緩和緊張關係。然而,當局亦擔心法例會助長「言不由衷和經盤算的道歉」,增加訴訟程序的複雜性,亦指一旦道歉者獲法庭裁定毋須負上法律責任,可能會影響公眾對法院的信心。

其實道歉法例並非新事物,並已在其他多個司法管轄區制訂,包括美國、加拿大、澳洲和英國。調解督導委員會探討了五十六個司法管轄區的道歉法例,發現全球的道歉法例愈趨採納全面道歉,即道歉當中包含承認過失,而非只是表達歉意或同情。另一方面,其適用範圍亦愈來愈廣泛,甚至涵蓋所有民事法律程序。

爭議往往因一時衝動而起,只要一句道歉,或表達同情或歉意,或可消除或抑制怒氣,進而防止問題升級、促進和解。做錯事道歉原是一種美德,若因事情涉及法例程序,不少人或因擔心負上法律責任而不願道歉將失去可能「大事化小、小事化無」的機會。筆者相信道歉法有助促進庭外和解,亦相信道歉法不會成為被告一方逃避責任的渠道。

撰文:梁偉峰博士 [email protected]

從事資訊科技行業超過二十七年,擁有工商管理博士及三個碩士學位,現為香港零售科技商會副會長、香港互聯網論壇副會長、英國及香港電腦學會資深會員、新加坡電腦學會高級會員、英國市務學會資深會員及香港董事學會資深會員、香港調解資歷評審協會認可綜合調解員、英國特許仲裁司學會會員、香港仲裁司學會會員、2002年起獲香港學術及職業資歷評審局委任為學科專家、僱員再培訓局「資訊科技及通訊業」技術顧問、智經研究中心會員「智經之友」及匯賢智庫會員「匯賢之友」。

Posted on 16 Oct 2015.

Tag cloud: